Imágenes del festival Sâlmon: Mila Ercoli

Hall del CCCB. Viernes 11 de febrero de 2022, seis de la tarde.

Un público numeroso que mira hacia una pared espera a que aparezcan Pablo Gisbert Donat y David Aguilar Sanjosé. Las personas del público han venido convocadas por la décima edición del Sâlmon, el festival de artes vivas de Barcelona, para asistir a una conversación titulada Ficciones, futuros, historia, en diálogo con la exposición La máscara nunca miente, como el resto de la programación del Sâlmon que pasa en el CCCB. Hasta hace unos días también se anunciaba la presencia en la charla de Paz Rojo, que actúa en el festival el próximo viernes (en otro escenario: en el Mercat de les Flors), pero al final no ha podido ser. Pablo Gisbert, la mitad de El conde de Torrefiel, sí está aquí y está porque El conde presentó su Ultraficción nr. 4 / Working Class dos días antes, en el Santa Mònica. Mientras esperan, algunos de los presentes recuerdan que este mismo espacio fue hace más de diez años el escenario de otro festival del mismo estilo: el LP que organizaba la desaparecida La Porta. Antes de eso también acogió las Noches salvajes, también de La Porta. Y antes de eso… En fin. Antes de eso también pasaban cosas aquí que aún no se llamaban artes vivas porque la etiqueta de moda era otra (no se sabe por qué, cambia cada siete años) pero no dejaba de ser lo mismo. Aquí, en el CCCB, un público muy heterogéneo (y eso era lo que más molaba) se enamoró y aplaudió a rabiar a Ángelica Liddell, Cris Blanco, Nilo Gallego,Teo Baró, Sergi Fâustino, Bea Fernández, Carmelo Salazar, Rosa Muñoz, Òscar Dasí, Esther Ferrer, Carles Santos encarnado en Bea González y muchos otros nombres aún más famosos ahora que entonces o ya desgraciadamente olvidados. Mientras esperan sentadas, las personas del público que comenzaron a crecer y a alimentarse artísticamente en el CCCB cuando eran veinte años más jóvenes no pueden evitar acordarse de cómo el CCCB fue durante años uno de los principales centros donde iban descubriendo todo ese mundo. Parece, no se sabe por qué, que en los últimos años se había perdido la conexión. El viernes fue un momento señalado para algunos de los asistentes porque daba la impresión de que, después de muchos años, la conexión volvía a funcionar.

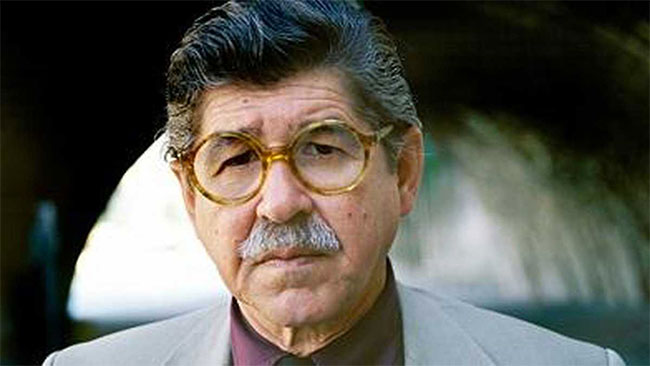

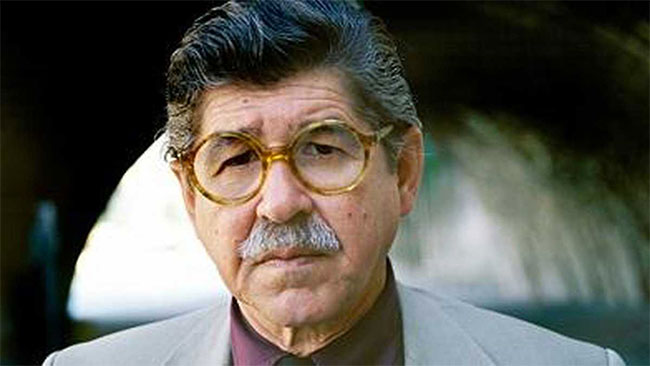

Hall del CCCB. Domingo de diciembre de 2002, por la tarde.

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique está sentado ante un público que abarrota el espacio. Ha sido invitado por el festival literario Kosmopolis. Está borracho como una cuba y se nota. Se tambalea, habla muy despacio. Se ha emborrachado para superar el miedo escénico. Lo que dice es tan interesante, tan brillante, y lo dice de un modo tan ameno, tan divertido, con unas pausas tan teatrales, que el público está completamente entregado. A veces, incluso ríen a carcajadas.

Rambla del Raval. Miércoles 9 de febrero de 2022, cuatro y media de la tarde.

A la altura de la escultura del gato de Botero, donde le han citado por correo electrónico, un tipo se encuentra con Alberto Cortés, quien le entrega un sobre y un bolígrafo. En él están las instrucciones que debe seguir para participar en El camino del ardor, con el que se inicia el Sâlmon. Dentro del sobre también hay una pegatina de El ardor y un código QR. El tipo se da cuenta de que nunca se ha parado a pensar qué significa QR. Lo busca en internet con su móvil y lee que QR son las iniciales de Quick Response. O sea que un código QR es un código de respuesta rápida, se dice a sí mismo sin abrir la boca. Con su móvil, el tipo lee el código y descarga un audio que reproduce colocándose unos auriculares mientras piensa en la realidad, en la ficción y en Matrix Resurrections. En él (reconoce la voz con acento andaluz) el propio Alberto Cortés le cuenta que hay una señora haciendo calceta sentada en esos bancos circulares que han puesto en la calle. El tipo ve a la señora. Esa señora bien podría ser el Oráculo de Matrix, piensa. Pronunciando muy lentamente, el audio prosigue contándole más cosas sobre ella. La lentitud con la que pronuncia las palabras sugiere que está leyendo. Eso le hace pensar que quizá lo que cuenta sea ficción pero eso a él le da igual. Para el caso es lo mismo. Las instrucciones del papel le piden que se dé una vuelta por el barrio y que coloque la pegatina en algún lugar donde detecte un punto de ardor. Una calle solo puede entenderse desde la ocupación con pasión, lo demás es un contratiempo que vamos soportando. Las calles son tuyas. El tipo se dirige a los jardines de Rubió i Lluch, que a él le parece uno de los lugares más bonitos del barrio. Antes de entrar pone la pegatina en la puerta. Las instrucciones le piden que luego escriba una lista de cosas o lugares de su día a día donde haya detectado algo parecido al ardor. El tipo se para a escribir bajo los arcos góticos. Ahora debe dirigirse a la plaza del MACBA y buscar a una chica con una bolsa del Sâlmon y un conejo blanco tatuado en el hombro. Ah, no, que eso es en Matrix. La encuentra en mitad de la plaza, le da el sobre con su lista y a cambio recibe más instrucciones, otro código QR y una rosa. Camina por el barrio y presta atención a los sinvivires en la boca del estómago con los que te cruces. Eso hace el tipo y le parece ver bastantes. Dónde están los poetas cuando más se los necesita. Dónde están los poetas en las calles. Búscalos. El tipo los busca pero no los encuentra. Si no has encontrado ningún poeta es porque no están en las calles; están escribiendo del amor en sus habitaciones y hablando del amor en sus suburbios secretos. El tipo ya se imaginaba algo así. Tiene que haber amor en alguna esquina del Raval. Ve a detectar algo que irradie amor y ofrécele tu rosa. El tipo obedece una vez más, ya totalmente entregado a la causa, aunque no le gusta nada que le den órdenes. Levanta la mirada y ve a tres jóvenes sentadas irradiando tanto amor que le da miedo mirarlas fijamente a los ojos por si se queda ciego o por si tienen los ojos grises. Se acerca y, para no asustarlas, porque vaya movida, les dice con toda la delicadeza de la que es capaz: ¿me permitís que os regale esta rosa? Las chicas se sorprenden y le dedican una sonrisa nerviosa. Se lo esperaba pero no se inmuta. La del medio, que tiene los ojos grises (y eso le produce al tipo un escalofrío porque le recuerda a los personajes de un relato de ciencia ficción que leyó hace años), pregunta: ¿por dinero? No, a cambio de nada. Y añade, para animarlas: ¿no os gusta? Las chicas dudan pero la de la derecha (que tiene los ojos verdes) dice que sí y extiende su mano. El tipo le da la rosa y se va.

Claustro del Santa Mònica. Miércoles 9 de febrero de 2022, siete de la tarde.

El conde de Torrefiel presenta Ultraficción nr. 4 / Working Class ante un público de ciento y pico personas (no caben más). Básicamente la cosa consiste en poner a currar en trabajos manuales a veinte estudiantes de arquitectura para construir un tótem de seis metros de altura con cartones y cinta adhesiva. ¿Por qué de seis metros? Porque el techo es de siete. Si no, lo construirían más alto. Una vez construido (tardan una hora y pico) levantan el tótem entre todos con la ayuda de unas cuerdas y unas poleas. Lo dejan ahí medio minuto y lo vuelven a bajar. A continuación entra una trituradora. Los estudiantes destruyen el tótem con sus propias manos, separan el cartón de la cinta adhesiva e introducen el cartón en la trituradora mientras la trituradora va escupiendo el cartón triturado a escena. Mientras sucede todo esto se proyectan unos textos en una pantalla rectangular que no son más que dos cartones puestos uno al lado del otro. Esos textos describen lo que vemos en escena pero también describen una escena que pudo haber pasado en una época prehistórica justo en este mismo lugar, cuando una mujer se puso a pintar en una cueva el contorno de un ciervo, con el mar a sus espaldas. Un mar que, por supuesto, aún no se llamaba Mediterráneo. Los textos también hablan de construcciones históricas y emblemáticas. Más tarde escuchamos por los altavoces unas grabaciones. En una de ellas, Pablo Gisbert y Tanya Beyeler, la otra mitad de El conde de Torrefiel, les cuentan a los estudiantes lo que quieren hacer unos días después, o sea, hoy. En concreto, Pablo Gisbert cuenta con mucha gracia la historia bíblica del becerro de oro, que es de donde sale lo de construir un tótem. Luego escuchamos a varios de los estudiantes respondiendo a las preguntas que les hacen, aunque sólo escuchamos las respuestas, no lo que les preguntan. Hablan en términos muy críticos sobre la sociedad actual y especialmente sobre el trabajo. Uno parece tener muchas ganas de hablar sobre la estafa de edificio que el recientemente fallecido arquitecto Ricardo Bofill le coló a Jordi Pujol para el Teatre Nacional de Catalunya. Que se lo coló lo dice el estudiante, porque Jordi Pujol no era tonto (en ese sentido, al menos) y seguramente sabía muy bien lo que estaba haciendo.

Hall del CCCB. Viernes 11 de febrero de 2022, ocho y media de la tarde.

Una mujer está entre el público viendo a Pauline L. Boulba presentando una pieza que parece una conferencia: As Buffard as possible. Está también dentro del Sâlmon. En ella habla de sus abuelos y muestra vídeos en los que, bajo sus órdenes, sus abuelos intentan reproducir extractos de películas rodadas por Alain Buffard, un coreógrafo francés que murió en 2013. Lo hacen bastante mal y eso da mucha risa. Además de mostrar vídeos de obras de Buffard la artista francesa habla de Jill Johnston, una crítica de arte, escritora y artista norteamericana de origen británico que murió en 2010. Pauline L. Boulba nos enseña vídeos de reenactments realizados por ella misma de películas que Andy Warhol grabó con Jill Johnston bailando en una azotea y también material audiovisual sobre el grupo punk berlinés de los setenta The Flying Lesbians. Hacia el final la conferencia pasa a convertirse en una pieza escénica, con música y danza. Aparece un coro queer con acompañamiento de guitarra. Hasta entonces la mujer había ido siguiendo la conferencia con interés porque le llamaban la atención todos los referentes que utilizaba la artista, todos gente que no conocía. Pero, en cuanto se hace el silencio y una de las intérpretes comienza a pintarle un bigote a Pauline L. Boulba, la mujer comienza a sentir un cansancio infinito. Y cuando se ponen a actuar y a bailar con poses pretendidamente masculinas la mujer escucha la palabra institución, cae rendida y se duerme, como si la hubiesen hipnotizado. Un segundo antes de dormirse se acuerda de la última entrevista que Noam Chomsky, con noventa y cinco años, ha concedido a un medio español.

Hall del CCCB. Viernes 11 de febrero de 2022, seis y dos minutos.

Alberto Cortés contempla desde el público a Pablo Gisbert y David Aguilar. Ayer, Alberto presentó El ardor en el Santa Mònica. Puede estar satisfecho, todo el mundo que lo vio está hablando de eso hoy. Hay opiniones para todos los gustos pero la mayoría señala la originalidad de la propuesta. Vamos, que no es la típica pieza adocenada que sigue la tendencia imperante, sea la que sea la que impere. Además, las opinadoras señalan que tiene una fuerte presencia escénica y el hecho de que también utilice su cuerpo, además de su verbo. El pobre debe de estar agotado. Eso es lo que piensa el tipo que fue a su Camino del ardor pero que no pudo ir a ver El ardor y se lo han tenido que contar.

Hall del CCCB. Viernes 11 de febrero de 2022, seis y cinco.

Pablo Gisbert ya está en posesión de la palabra y se arranca a hablar, en castellano, a pesar de que David Aguilar le ha hecho una pregunta en catalán y Pablo Gisbert habla un valenciano de Ontinyent estupendo que, además, es que es su lengua materna. Esto al tipo le da que pensar (en lo que decía Enrique Vila-Matas: que él, cuando utilizaba el castellano, podía mentir pero en catalán jamás porque el catalán era la lengua que le había enseñado su madre y a una madre un hijo no puede engañarla, y por eso seguramente escribe en castellano, como Gisbert) pero no tiene tiempo de pensar mucho porque, una vez toma la palabra, Pablo Gisbert no la va a soltar hasta, por lo menos, un cuarto de hora después. Su charla parece más una pieza escénica que una conferencia. Vestido todo de negro (en un momento dado de la conversación señala que eso es, por supuesto, una elección), Pablo Gisbert se levanta cada dos por tres, no puede estar quieto en la silla, se revuelve, va para aquí y para allá todo el rato. A veces hace pausas dramáticas larguísimas, de las que parece perfectamente consciente, y se queda mirando el techo hasta que vuelve de no se sabe dónde. Su verborrea es infinita, culta y graciosísima al mismo tiempo. Hace reír a la gente en varios momentos. Dice que le da rabia que los políticos (y los publicistas y los diseñadores) le hayan arrebatado la ficción a gente como él, que es lo que ha estudiado, y que por eso Tanya Beyeler y él se han dedicado a jugar con la ficción en esta última pieza (aunque el tipo ahí sentado piensa que nunca ha visto una obra de El conde de Torrefiel con menos ficción en el sentido clásico del término). Habla de las técnicas que utiliza Steve Bannon, el asesor de Trump y Vox, y el tipo sentado entre el público piensa en el asesor de Putin especialista en dramaturgias postdramáticas (o sea, lo que ahora llamamos artes vivas) que se supone que Trump fue a conocer antes de lanzarse a la carrera presidencial. Pero Pablo Gisbert no da tregua y comparte con el público la inquietud de pensar que lo que pasa en el teatro es ficción y que sales por la puerta del teatro y se supone que te topas con la realidad. ¿Y no será al revés?, se pregunta. ¿Sólo traspasar una puerta y ya cambia todo? ¿No será que lo que llamamos realidad es lo que es ficción? ¿No será todo ficción? Habla del homo sapiens y su capacidad de imaginar, que nos diferenció en su día del hombre de Neandertal y es lo que nos permite relacionarnos entre nosotros y sobrevivir, desarrollar un lenguaje para colaborar entre nosotros, no como los neandertales, que según él no podían y por eso eran incapaces de aliarse para luchar contra los enemigos. Y luego vuelve a contar la historia bíblica del becerro de oro, la que cuenta en la Ultraficción que el tipo vio en el Santa Mònica. Dice que cuando la Humanidad no adora a un dios es porque está adorando a cualquier otra cosa que lo sustituye pero que necesita adorar a algo, a las Kardashian o a lo que sea. Dice que para lo del Santa Mònica no hubo ensayos, que no sabían si el tótem que construyeron iba a conseguir ponerse en pie. Y un poco les obligó a que sólo estuviese en pie unos segundos. A continuación debía desaparecer triturado por la trituradora que entró en escena en seguida. Pero los estudiantes se resistieron durante unos segundos más de lo que Pablo hubiese deseado. Lo justo para tomar la foto que un minuto después ya estaría en Instagram.

Bar del toro, carrer de Sant Vicenç. Viernes 11 de febrero de 2022, once y media de la noche.

El tipo se pide otra caña más y, acodado en la barra, se pone a pensar que El conde de Torrefiel utiliza en esta ocasión lo real de una manera dramatúrgica, coreografiada, de modo que ellos lo consideran ficción. Ya, pero entonces definitivamente todo es ficción. Si los políticos invaden la ficción, y se la apropian para convertirla en su realidad, El conde de Torrefiel pretende invadir la realidad y apropiársela para convertirla en ficción. Incluso una escritura autobiográfica es ficción, como recuerda que ha dicho Pablo Gisbert hace unas horas, y está de acuerdo. Todo es ficción, vale. ¿Pero qué es la realidad?, piensa mientras ve a un tipo desplomarse al lado de una chica que lleva una pastilla blanca del tamaño de una ficha de damas adherida al hombro, como si fuera una cyborg que le ha chupado toda la energía al pobre desgraciado que está a su lado. La realidad es un concepto inventado por los antiguos romanos, según se respondía a sí mismo Pablo Gisbert hace un rato. Los antiguos griegos no conocían ese concepto. Los mitos no estaban separados de la realidad para ellos. Pero es que la semana pasada el tipo que está recordando estas palabras vio Matrix Resurrections y ya no sabe si vive en la realidad, en la ficción o en un videojuego creado por Neo que lo mezcla todo, él mismo como mito incluido (y, ahora que lo piensa, el look de Keanu Reeves en la película se parece un poco al que se gasta Pablo Gisbert en la actualidad). ¿Vuelven los hombres con melenas?, piensa el tipo mientras sale a fumar.