Acudimos al Teatro Valle-Inclán, del Centro Dramático Nacional, con una sensación de doble movimiento: recalamos por primera vez en este espacio -en el marco de esta experiencia de investigación que son las disluminaciones– para conocer el nuevo trabajo de La tristura, Así hablábamos, con la inapelable sensación de novedad, de abandonar la comodidad del espacio conocido como han podido serlo a partes iguales el Teatro de la Abadía o el Centro Conde Duque después de acogernos en diversas ocasiones, para apostar por nuevos espacios en penumbra que puedan revelar nuevos trabajos de nuevos artistas. Sin embargo, también acudimos en un segundo movimiento que no hará más que refrendarse a nuestra salida del teatro, al comprobar cómo regresamos a los inicios de este proyecto, conduciéndonos a ahondar en aquella reflexión sobre la palabra hablada que iniciásemos a raíz del trabajo del enciclopedista de la palabra.

Volvemos a retomar el estudio de la palabra hablada, más concretamente de su empleo en la conversación, poniéndola ahora, no obstante, en absoluto ejercicio. Si con el trabajo de Frédéric Danos asistíamos a un bestiario de la palabra viva, contenida en cápsulas grabadas que permitían atender de cerca a todos sus fenómenos y particularidades, acompañados de la propia palabra en un desempeño propiamente metalingüístico, siendo empleada para describir el habla y, en su propio accionar, servirse como ejemplo propio; la Tristura nos invita a dar un paso más, en este caso, hacia el exterior: abandonamos con esta obra el análisis más o menos frío y calculado, la naturalidad de las grabaciones del enciclopedista, que no dejaba de estar encorsetada y reducida a la reproducción ad infinitum para su estudio pormenorizado, queda a un lado para permitir ahora el auténtico ejercicio descontrolado de la palabra hablada. Se pretende así la vuelta de la palabra a su contexto real, a la conversación, a su hábitat sin ser contenida, pasando con ello de la teoría a la práctica.

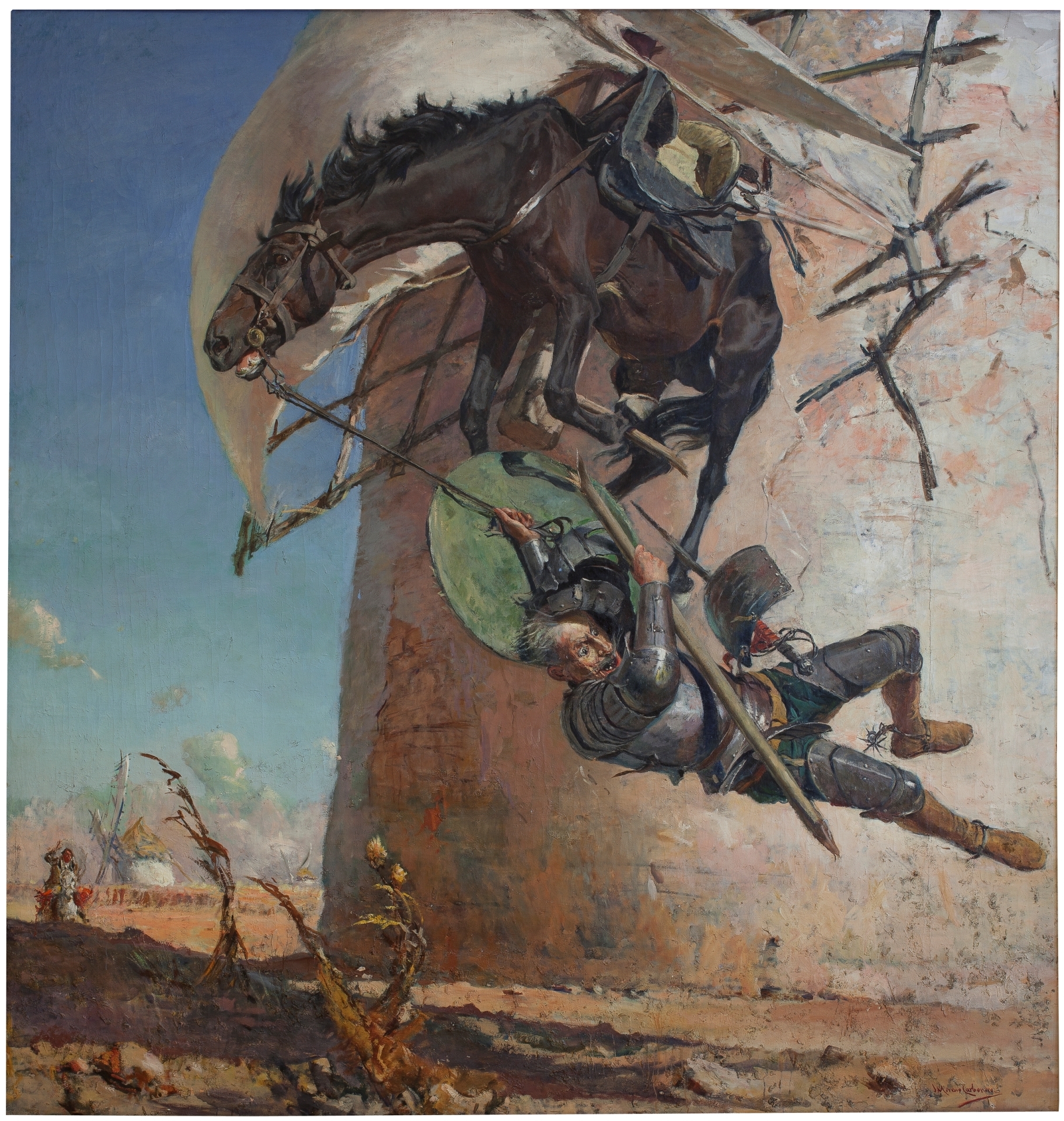

En torno a la mesa del Teatro Valle-Inclán se reúnen los personajes de Así hablábamos: en círculo, estando todos frente a frente, construyendo en el centro y en común una conversación (CDN)

En Así hablábamos se nos pone frente y en torno a un grupo de amigos y compañeros en una banda de música: rodeamos desde las butacas todo el escenario que ocupará el centro de la sala principal del Valle-Inclán, trastocado ahora en un estudio de grabación, donde ocho personas escenifican un reencuentro particular. Todos ellos vuelven a verse uno año después del doloroso fallecimiento accidental de la novena integrante del grupo y líder de la banda. El motivo del reencuentro no es otro que retomar la grabación de un disco que quedó aparcado en un hiato obligado. Así, la muerte como ausencia ejercerá de elemento central para toda la obra: será el detonante del reencuentro y se encontrará presente en todo momento, especialmente viva, valga el oxímoron, en cada una de las conversaciones.

Esta muerte será la que impida, al comienzo, la conversación desatada, la que se sobreponga a unos lazos de amistad que hacen por restablecerse en el reencuentro y topan de bruces con la presencia vacua de una ausencia demasiado pesada. Esta muerte será también la que motive buena parte, si no la práctica totalidad, de las conversaciones: de forma directa o indirecta, los personajes reflexionarán sobre sus identidades y sus relaciones, y ajustarán cuentas con quienes dejaron atrás durante un año teniendo siempre presente la ausencia. En el recuerdo de su compañera, reconstruirán a través de la conversación la memoria colectiva sobre la ausente a la vez que vuelven a salvar las distancias que este abismo ha dejado entre todos.

Así, hacemos frente al ejercicio de la palabra que ya nos exponía el enciclopedista: contemplamos en crudo, en puridad, en la presencialidad de la conversación entre amigos, la comunicación como conexión humana, como lanzamiento de una palabra que espera siempre una respuesta, un interlocutor al otro lado en una conversación que quizás se extienda infinitamente en el tiempo; pues muchas de estas conversaciones no son otra cosa que la esperada conexión entre dos interlocutores que llevaban buscándose durante un año y habían sido incapaces de comunicarse hasta entonces.

Es mediante una conversación que se extiende de forma imprevisible, a partir de lo no-dicho que se debía decir, de los reencuentros entre personajes que tomaron caminos distintos desde el hecho traumático como encrucijada y deben ahora retomar el contacto conscientes de la distancia, no solo temporal y física, que se ha impuesto entre ellos, que la palabra se extiende poco a poco, tendiendo puentes y abriendo nuevos caminos conjuntos entre los amigos que vuelven a encontrarse. Es la palabra hablada que crece de un modo anárquico, que se mueve en idas y venidas entre los conversadores sin encontrar en muchos casos destino, pues ninguno de los implicados es verdaderamente consciente de hacia dónde dirigirse: los recuerdos y los asuntos pendientes, las heridas abiertas que debían coserse van siendo extraídos por la acción de la conversación informal, hilándose gracias a la palabra que se reproduce saldando cuentas.

Y no se trata solo de recobrar el tiempo perdido, ajustar cuentas y poner voz a todo aquello que se encontraba en suspenso entre los que se reencuentran, sino que, lo que la Tristura propone, es también la conversación con la ausente: así, el personaje fallecido no ejerce solo un especial peso por ser el detonante para la trama y la construcción del resto de personajes, sino que encarna un rol como ausente con el que todos los personajes establecen una relación, no solo como recuerdo, como tema de conversación en torno al que brotan las palabras, sino como individuo, alteridad que es constantemente interpelada inclusive desde su no-ser y su no-estar como, valga el oxímoron, un personaje vivo que da el pie y la réplica a sus compañeros.

Estamos obligados entonces a recordar de nuevo la descripción que Roland Barthes hace en sus Fragmentos de un discurso amoroso de la ausencia y del ausente, como el otro que está y hacia quien nos dirigimos en nuestro intento de delimitar ese vacío que se hace presente. De hecho, no dejaron de sorprendernos las resonancias que se extendían con nuestra primera aproximación a la conversación de la mano del enciclopedista cuando descubrimos que, efectivamente, a través de grabaciones de voz de la persona ausente, se despliega toda una conversación con el resto de personajes. Así recuperamos a Barthes:

Dirijo sin cesar al ausente el discurso de su ausencia; situación en suma inaudita; el otro está ausente como referente, presente como alocutor. De esta distorsión singular, nace una suerte de presente insostenible; estoy atrapado entre dos tiempos, el tiempo de al referencia y el tiempo de la alocución: has partido (de ello me quejo), estás ahí (puesto que me dirijo a ti) (…).

Es mediante la recuperación de las notas de voz almacenadas en el teléfono móvil del personaje fallecido que los amigos reunidos se asoman a todo un repertorio de conversaciones pendientes, de preguntas que ellos mismos habían lanzado al aire sin esperar respuesta pero ahora encuentran enmendadas, consiguiendo así que la presencia de la ausente sea no solo el tema de conversación, sino también uno de los participantes en la propia conversación: volviendo desde el pasado y desde el no ser que aparentemente garantizaba la certeza de saber imposible volver a dirigirse a la persona perdida, los personajes ahora se ven sobre el escenario capaces de replantear todo aquello que contenían, exponiéndose ya no solo ante la sinceridad que implica el reencuentro con el amigo perdido hace un tiempo, sino ante la sorpresa que implica la posibilidad de encontrarse con quien se creía imposible volver a hacerlo; forzados a tener a este otro ausente presente, ya no solo como recuerdo, sino como interlocutor con quien deben hablar.

Y no solo eso, la Tristura apuesta por un ejercicio teúrgico sobre el escenario, rompiendo con el realismo escenificado hasta el momento para adentrarse hasta el fondo en la propuesta que implica esta conversación con el ausente en una expresión ya a caballo con lo fantástico: así, ya no se extienden solo las tan valiosas conversaciones con la amiga fallecida a través de sus grabaciones de voz, sino que, en un fragmento crepuscular, recreando el juego de la infancia, se tienden dos yogures entre la fallecida y uno de los personajes, creando así una conversación cara a cara que a priori habría resultado imposible y permite el ejercicio absoluto de la sinceridad en la palabra hablada. Recuperamos así una de las letras que acompañan una de las varias interpretaciones que se desarrollan en vivo y en directo mientras asistimos a la grabación del disco, en la que se menciona la existencia de una “vena abierta”, como imagen prácticamente palpable del efecto de la conversación entre los compañeros, y no podemos sino pensar en cómo también la conversación, aun más gráficamente entre esos dos yogures tendidos con un cordel, no es sino una línea abierta en una conversación que se personifica entre el presente y el ausente:

La ausencia se convierte en una práctica activa, en un ajetreo (que me impide hacer cualquier otra cosa); en él se crea una ficción de múltiples funciones (dudas, reproches, deseos, melancolías). Esta escenificación lingüística aleja la muerte del otro (…). Manipular la ausencia es aplazar este momento, retardar tanto tiempo como sea posible el instante en que el otro podría caer descarnadamente de la ausencia a la muerte (Barthes).

Poema de Pablo López Cortina “lo importante” que recoge, con la genialidad de los buenos poemas, en su sencillez y brevedad una de las ideas centrales de Así hablábamos: reunirse, de nuevo, para cantar, siempre que se haga en conjunto (Soy Tan Idiota que Soy Poeta).

Dos aspectos más son los que queremos destacar: uno, consideramos, que aunque resulta central para la construcción de la obra podría ser perfectamente omitido garantizando aun así el mismo buen resultado. El otro, en cambio, igual de central, pero indispensable en su presencia para la construcción de buena parte del éxito de la trama: hablamos de Carmen Martín Gaite y la musicalidad y el canto.

Y es que Martín Gaite parece ser, en efecto, la principal responsable de que todo esto haya visto la luz; de hecho, como bien se nos explicita en el programa de mano entregado antes de entrar a la sala, vamos a presenciar una obra “a partir del universo de Carmen Martín Gaite”. No en vano son varios los guiños y alusiones más o menos directos que se hacen hacia la autora en la propia narrativa de la representación, con menciones a su trabajo y sus novelas, siendo una referencia importante para los artistas en escena. No obstante, la verdadera importancia de Gaite se hace palpable a medida que observamos cómo se proyectan varios fragmentos escritos y también, de nuevo recordando a nuestro enciclopedista, grabaciones de su voz en las que la cuestión central vuelve a ser siempre la misma: la conversación. No resulta muy atrevido afirmar que, al igual que lo es para la Tristura, la conversación es una necesidad vital para la autora castellana. Quien se haya podido acercar mínimamente a su obra ha podido comprobar cómo el diálogo es un núcleo en torno al que se edifican muchas de sus novelas.

Tal es la importancia, que podemos verla refrendada en el propio título que ella misma dio a un compendio de artículos y ensayos breves, pues, en La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas, Martín Gaite nos confirma la importancia fundamental para la propia tarea narrativa que tiene la conversación: “La capacidad narrativa, latente en todo ser humano, no siempre -y cada vez menos- encuentra una satisfactoria realización en la conversación con los demás”. Se nos dibuja así una pulsión nunca completamente satisfecha que empuja siempre a conversar, a buscar un interlocutor sin descanso para dar satisfacción a una necesidad humana como es la narración. Y si es importante la conversación, lo es igualmente quién se encuentra al otro lado: “La del interlocutor no es una búsqueda fácil ni de resultados previsibles y seguros, y esto por una razón fundamental de exigencia, es decir, porque no da igual cualquier interlocutor”.

Si nos atrevemos a afirmar que la presencia de Carmen Martín Gaite en esta obra podría haber sido perfectamente omitida es porque creemos que la inclusión de sus citas directas a lo largo de toda la representación no quiere sino evidenciar que el trabajo de la autora ha sido de especial influencia para la Tristura en su proceso creativo. Sin embargo, lo que estas grabaciones y citas proyectadas quieren señalar no es más que la repetición mediante el argumento de la autoridad de la misma tesis que la propia obra encarna: la importancia de la conversación y el valor de la palabra hablada como tejido de conexión humano. Nos encontramos, en realidad, ante la obsesión de quien ha citado demasiadas veces en formato APA para garantizar que sus argumentos son tenidos en cuenta cuando la realidad es que la obra en su propio desarrollo demuestra con solvencia todo lo que Martín Gaite pueda sostener con sus citas.

Por otra parte, creemos que no resulta baladí que se emplace esta ficción en el ambiente de un estudio de grabación, que sus personajes sean músicos, artistas que se reúnen para dar forma a un disco mientras se reencuentran entre ellos. Consideramos que la creación de música en colectivo, como una banda, ofreciendo al espectador el proceso de construcción, la búsqueda de letras y melodías, no es sino la imagen más sensorial del ejercicio de la palabra hablada: de la construcción en la búsqueda de un estilo que solo puede surgir a través de lo colectivo. Como bien respalda una grabación de Martín Gaite durante la obra, se trata de “elegir entre estar con los demás o completamente solo”. Así es como concluimos que sí resulta indispensable la presencia de la música en esta obra: porque lo importante es que cantan juntos; no se juntan para cantar, sino que cantan porque están juntos.