“Al pasado solo puede retenérsele en cuanto imagen que relampaguea”, afirmaba Walter Benjamin. De atrevernos a reducir en unos pocos los grandes temas que recorrió en su corta y prolífica vida este autor, podemos afirmar sin que tiemble excesivamente el pulso que dos de ellos fueron la historia y la obra de arte. Creemos poder afirmar, y poder hacerlo de la mano de Benjamin, que la obra de arte, igual que el pasado, sólo puede ser atrapada en el relampagueo. Encapsulada en momentos y escenarios estancos, al vacío, la obra sucede irrepetible en cada una de sus reproducciones como un fogonazo en la oscuridad y solo en el momento de su vivencia inmediata puede ser aprehendida.

Por ello, porque la verdadera obra de arte solo puede ser entendida en su representación inmediata, como fenómeno, y porque entendemos que la teoría sin praxis solo es naturaleza muerta; esta serie de textos que aquí se inauguran y verán la luz de manera periódica pretenden capturar el relampagueo a lo largo de distintos escenarios para tratar de comprender la obra de arte como representación escénica. Estos textos aspiran a entrar en diálogo con las obras que recojan, a caballo entre la crítica y el ensayo, además de dialogar también con la teoría académica de la que proceden e inclusive de dialogar con ellos mismos para avanzar en un proceso interno dialéctico. Así, recordando también a Benjamin y su trabajo como crítico cultural en sus Iluminaciones, estos textos que aspiran a retener fogonazos en la oscuridad de los escenarios serán disluminaciones.

Comenzamos nuestra andadura la tarde del dieciocho de octubre en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid. Allí, el fundido a la tenue penumbra de la sala da lugar a un espacio convertido en antitético pero homónimo ‘cubo negro’ como lugar absolutamente neutral de representación en el que, durante los próximos sesenta minutos, el escenario será defendido por un solo hombre sin más material ni expresión que su propia voz, sin mutis por el foro ni interrupciones más allá de las voces que se reproducirán mientras él escucha igual de atento que el público.

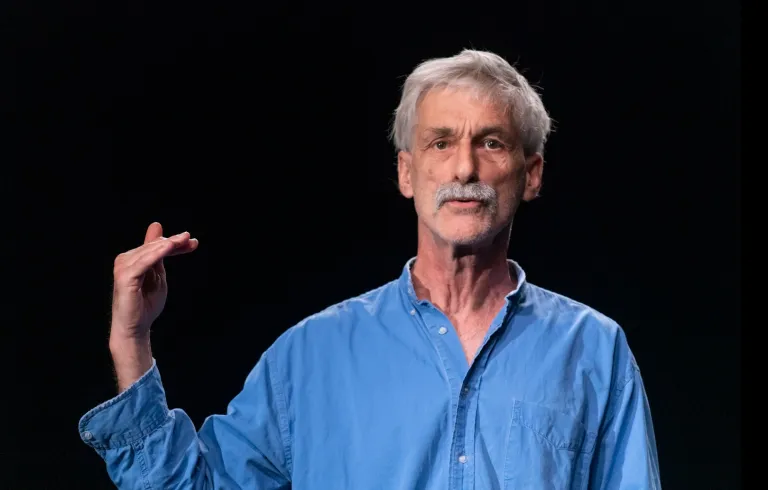

Este hombre, Frédéric Danos, se nos presenta como trasunto que ha adoptado la labor viva de enciclopedista: pretende materializar sobre el escenario el fruto del trabajo que ha supuesto la recopilación, durante años, de infinidad de grabaciones de voz en una particular Enciclopedia de la palabra. Desde estas grabaciones, el enciclopedista ha desarrollado una nueva teoría del lenguaje, de la palabra, que aspira a defender sobre el escenario. Cabría preguntarse, como primera reacción, la conveniencia de una escenificación de este estilo, con un monólogo sin mayor requisito corporal o escénico, que pretende no ser más que la exposición de un ensayo a un público: ¿acaso no podría haber sido transmitido mediante un texto que recogiese las mismas impresiones e incluso se explayase más en ellas? Sin embargo, como el desarrollo de la velada nos termina demostrando, la palabra hablada es necesaria para hablar de la palabra hablada. No solo las grabaciones de voz acreditan lo que se explica, sino que Danos, con su propia voz legítima y pone en práctica su teoría sobre la palabra.

Así, se despliega ante el público una serie de categorías que atraviesan desde lo más ortodoxo para aquellos familiarizados con la lingüística, como pueden ser el ritmo o la cadencia, hasta nuevas categorías desarrolladas ad hoc; todas ellas respaldadas siempre por grabaciones de la palabra hablada de forma espontánea, original, sin premeditación. Y es la naturalidad de estas grabaciones, la espontaneidad de la palabra que se habla y el lenguaje que esta construye lo primero que nos llama la atención. El enciclopedista invoca una imagen de especial belleza para señalar que el lenguaje de la palabra hablada no es otra cosa que un nido construido por cualquier pájaro urbano en cualquier árbol de cualquier ciudad: tan débil y fuerte a la vez, capaz de resistir los envites del tiempo mientras se construye de una forma aparentemente anárquica con lo que se pueda obtener. Esta es la característica primera del lenguaje hablado, esta anarquía que no puede sino recordarnos a los rizomas deleuzianos: extendiéndose de forma ajerárqica, sin seguir un orden o una estructura convencional, rizoma y lenguaje se expanden, se construyen a medida que avanzan y crecen, de un modo orgánico y natural en movimientos que no siempre son unidireccionales, sino que, en ocasiones, se retraen para luego avanzar en múltiples sentidos.

Es así como observamos el nacimiento y la edificación del lenguaje en grabaciones que, escuchadas sin el acompañamiento del enciclopedista, se nos podrían antojar absurdas, como es el caso del balbuceo de dos bebés. Sin embargo, conociendo las categorías, intuyendo ahora cómo se reproduce el lenguaje, podemos percibir ahora esas estructuras anárquicas reproducirse en lo que parecía el sinsentido de dos niños. En mitad de lo que parece un caos dilucidamos una conversación de balbuceos, que no necesita de palabras pues reproduce y responde a estructuras habladas perfectamente reconocible, como una suerte de diálogo mudo; recordando así aquello que Nietzsche señalase al afirmar que “no hay mayor seriedad que la del niño cuando juega”, pensando entonces que la seriedad, la radicalidad humana de la palabra que nos comunica, se encuentra ya en el niño cuando balbucea.

Y es la comunicación, la conexión humana, no es sino el origen de la necesidad de la palabra humana como bien nos sabe explicar el enciclopedista que nos hablará de que toda palabra espera siempre una respuesta, un interlocutor al otro lado en una conversación que quizás se extienda infinitamente en el tiempo y no por ello diluya jamás la radicalidad de ese intercambio. Incluso en aquellas muestras de palabra más ajenas y aisladas, como pueden ser comunicaciones grabadas para reproducirse en una estación de tren e incluso los desvaríos de un hombre lanzados al aire, esperan y tienen siempre un interlocutor que las reciba y continúe el diálogo. Aún en la ausencia de tiempo y espacio, la palabra se emite y permanece buscando su receptor. No podemos sino pensar en los Fragmentos de un discurso amoroso, dónde Barthes nos dice:

Dirijo sin cesar al ausente el discurso de su ausencia; situación en suma inaudita; el otro está ausente como referente, presente como alocutor. De esta distorsión singular, nace una suerte de presente insostenible; (…). Voy pues a manipularla: trasformar la distorsión del tiempo en vaivén, producir ritmo, abrir la escena del lenguaje (el lenguaje nace de la ausencia: el niño se agencia un carrete de hilo, lo lanza y lo recupera, imitando la partida y el regreso de la madre: se crea así un paradigma). La ausencia se convierte en una práctica activa, en un ajetreo (p.35)

Esta es, sin duda, la idea que el enciclopedista nos pretende transmitir con el lenguaje como ausencia: una actividad que se mantiene en el tiempo, con la palabra suspendida a la espera de un interlocutor que, sin duda, la recibirá, pues la palabra no se emite si no es para ser recibida.

De igual modo rescatamos una última imagen ofrecida por el enciclopedista, enmarcada en esa tensión del lenguaje que se emite para permanecer, que perdura. Y es que se nos dice que a hablar solo se comienza para no detenerse jamás hasta dar con la muerte. Se escenifica así la imagen de un salto desde un precipicio hacia el mar, en un no detenerse jamás que solo toca a su fin cuando nos zambullimos en el fondo. De este modo recordamos esa constante decisión kierkegaardiana, ese estar siempre al borde de un abismo que nos obliga a decidir hasta la muerte como homólogo de un ser humano que nace hablando, o balbuceando que, como hemos descubierto, es lo mismo, y no se detiene jamás pues, hasta en la ausencia, continúa hablando. De igual modo, no podemos evitar pensar en ese sentido del ser heideggeriano como devenir hacia la muerte, en un ser que nace para la muerte, como pensamos ahora en un habla que se hace para la muerte pues, siguiendo a nuestro enciclopedista, hablamos hasta morir e incluso entonces dejaremos atrás un lenguaje que será reproducido y replicado desde la ausencia.

Así es como el enciclopedista despide su coloquio, descubriéndonos, como ha justificado hasta el momento, que tan solo mantenía una conversación con nosotros, público interlocutor mudo, que reproducirá su palabra y responderá a ella como ahora respondemos por escrito prolongando aquella conversación; evitando poner punto final a nuestra charla, prometiendo que, en otra ocasión, nos seguirá hablando de la palabra hablada.