Hace falta un lugar y un tiempo para bailar o simplemente estar. Para que artistas y público puedan crear y compartir sus experiencias, alguien ha tenido que concebir y cuidar ese territorio, generando las condiciones para que podamos transitarlo.

Oscar Dasí (Alcoi, 1964) se ha dedicado durante años a cultivar estos espacios. En una época en que no habían modelos ni muchos recursos, el programador y gestor – pero antes que todo bailarín – inició una contribución inconmensurable para que existiera una historia de las artes performativas en Barcelona. Historia esa que, en muchos momentos, se cruza con su propia biografía.

De forma discreta pero decisiva, a lo largo de su amplia trayectoria, Oscar ha impulsado diversas estructuras transversales a la creación y exhibición de las artes vivas, como: La Porta, Festival LP, Nits Salvatges, La Caldera, entre otros.

El próximo enero, después de siete años al frente de La Caldera, Oscar deja la dirección artística de la fábrica de creación. Pero antes, a modo de despedida, el 28 de noviembre comparte Ánima, ocasión en que podremos verlo bailar.

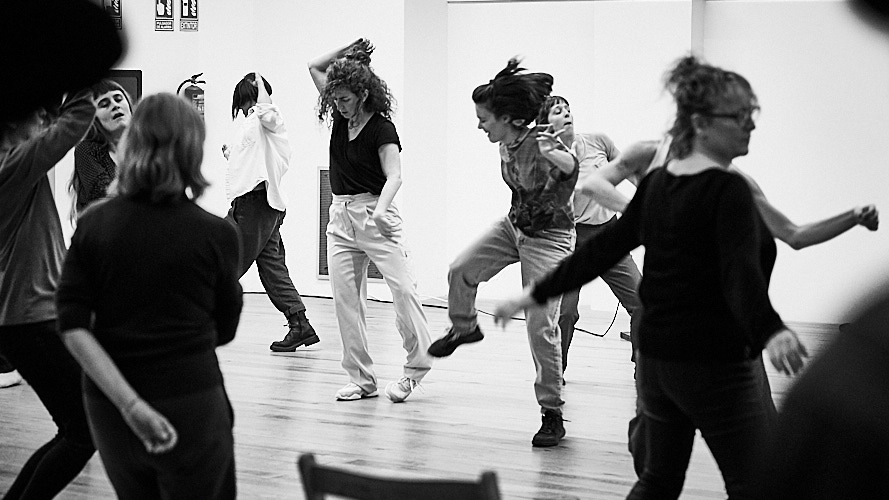

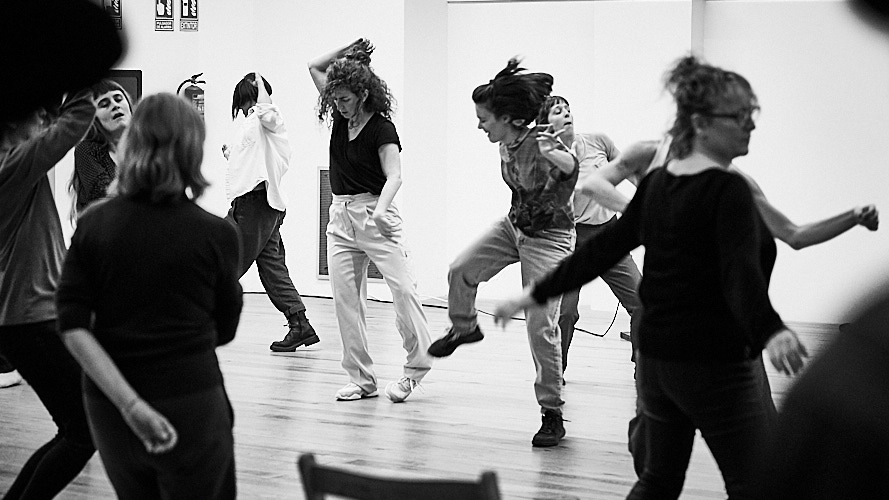

Brut Nature 2017 ©Tristan Perez-Martin

João Lima: Oscar, para empezar, ¿qué te atrajo del mundo artístico?

Oscar Dasí: Empecé en Alcoi con un grupo de teatro, La Cassola, que decidió montar un musical con adolescentes. Hicimos un montón de actuaciones, hasta una pequeña gira. Ahí descubrí el placer de bailar. Vi que lo de subirse al escenario y todo lo que pasaba ahí era muy especial. Con 14 años empecé a tomar clases de ballet. Pero en realidad hasta que llegó Carol Laurenti de Barcelona a dar un taller intensivo de contemporáneo no me enganché en serio. Algo había de: «Quiero bailar, me iré a Barcelona». Pero también tenía que ver con la realidad concreta. En esa misma época les dije a mis padres que estaba enamorado de uno de mis mejores amigos y rápidamente entendí que si quería vivir mi vida tenía que dejar Alcoi. Típico tópico. Tenía que irme y había descubierto que bailar me apasionaba, que disfrutaba mucho porque tenía contacto con mi cuerpo. Bailar fue un gran impulso, me ayudó a despegar… también porque era algo que hacíamos en grupo, se creaba todo un colectivo, nos conocíamos y compartíamos un montón de cosas.

Me enganché, y me vine a Barcelona siguiendo la estela de esta profesora. También vine a estudiar periodismo, pero un poco como tapadera. Bueno, era una de las pocas carreras que me interesaban, pero mientras estaba en la universidad estuve tomando clases de técnica durante un año, y me presenté al Institut del Teatre. Me cogieron y estudié allí dos años, luego me di cuenta de que algo se quedaba corto de vivencia, de pedagogía. Llegué a Barcelona con 17 años, a los 18 entré en el Institut y con 19 caí en La Fábrica, que era un espacio privado de danza. Por allí pasaron muchos profesores nacionales e internacionales, con otras maneras de entender la formación en danza. Gente maravillosa, como Cesc Gelabert, Lydia Azzopardi, Montse Colomé, Alicia Pérez Cabrero, Sara Sugihara o Yaakov Slivkin, que era un pedagogo increible. Él decía: «El cuerpo es un sistema de pesos, cuerdas, poleas… El arte, si llega, viene después. Estamos aquí para aprender a mover el cuerpo». ¡Era fantástico! Tomé todas sus clases. Al final dejé de ir al Institut y empecé a colaborar con la gente que estaba en ese entorno de La Fábrica.

JL: Era una época de ebullición, ¿verdad?

OD: En aquel momento creo que solo existía el Ballet Contemporani de Barcelona. Recuerdo a Cesc Gelabert diciendo: «Toca montar una compañía de danza contemporánea profesional, porque no hay». Alguien lo tenía que hacer y, efectivamente, en aquel momento, él estaba en la posición de tener credibilidad suficiente para recibir apoyo. La Fábrica aglutinaba a mucha gente. Cesc organizó un taller intensivo de coreografía durante una semana, al que te podía inscribir como coreógrafa-o como intérprete. Allí nos encontramos Àngels Margarit, Giovani, Sabine Dahrendorf, Francesc Bravo y un montón de bailarinas y bailarines. Creo que fue el inicio de muchas cosas.

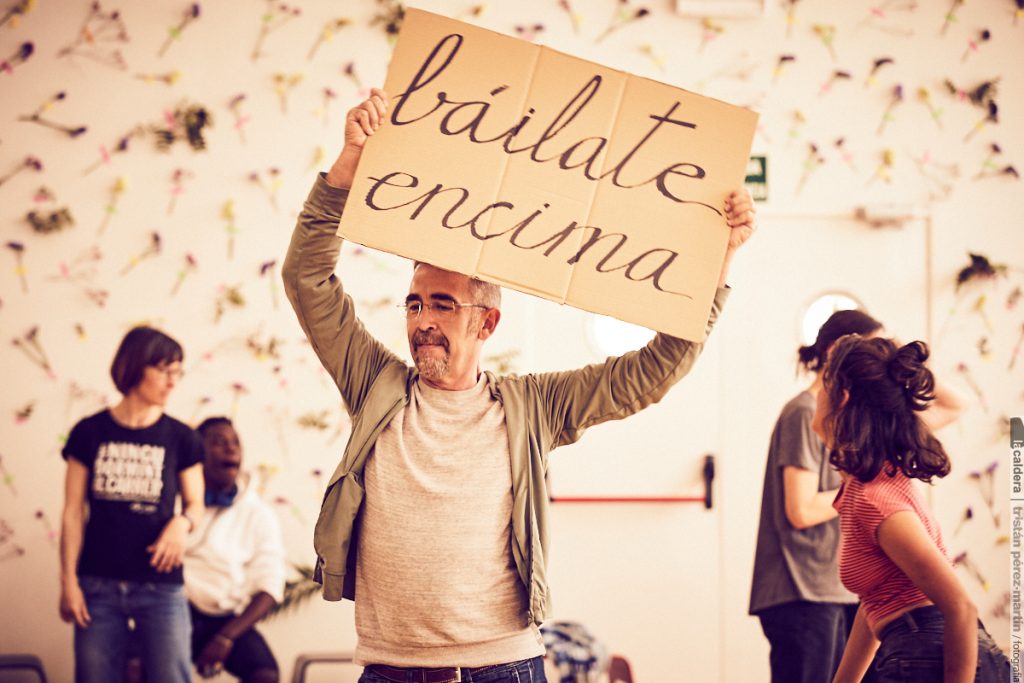

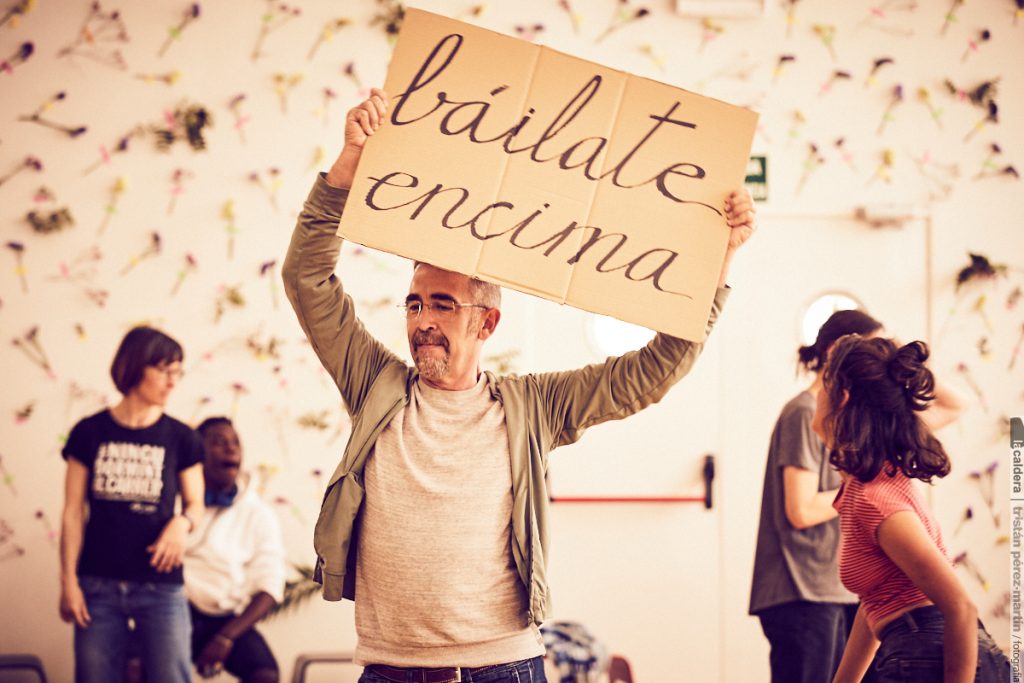

Brutal 2022 ©Tristán Pérez-Martín

JL: Pero antes habías hecho una audición para Rosas la compañía de la coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker, ¿verdad?

OD: Sí, Anne Teresa pasó por Barcelona con Rosas Danst Rosas e hizo una audición. Se presentó mucha gente. Nos seleccionaron a Natalia Espinet, Vicente Sáez y a mí. Nos dijeron que nos llamarían para la nueva creación de la compañía. En ese momento yo estaba trabajando en una pieza de Francesc Bravo que no llegué a estrenar porqué me raptaron para hacer el servicio militar. Fue cuando acabé la mili que nos llamaron de Rosas. Estuve dos años no continuados en Bruselas, pero nunca dejé de tener casa en Barcelona.

JL: De esa experiencia con Anne Teresa en Bruselas, ¿qué es lo que más te marcó?

OD: Muchas cosas. Fue muy intenso tanto a nivel profesional como personal. Antes de irme a Bruselas, yo tenía una relación con un músico, Joaquim Bellmunt, 15 años mayor que yo. Cuando estaba trabajando en Bruselas, él empezó a tener problemas de salud, era una cosa intermitente, iba y venía. No entendíamos lo que le estaba pasando. Hice la última etapa de creación de Ottone Ottone y el primer periodo de gira sabiendo que él había contraído el SIDA. Fue un golpe muy fuerte y por un momento quise dejarlo todo, volver a Barcelona para estar con él. Pero Joaquim no me dejó. Me dijo: «Te vas, tu vida está allí, es lo que tienes que hacer». Como te puedes imaginar, aunque solo fuese por eso, mi estancia en Bruselas emocionalmente fue muy intensa. Pero además allí pasaron muchas cosas. Anne Teresa nunca ha vuelto a hacer nada como el Ottone, porque se metió en un berenjenal que le explotó en la cara. Bueno, nos explotó a todas. Me acuerdo el primer día de ensayo: llegas a Bruselas, vas a trabajar con la Keersmaeker, estás en la escuela antigua de Mudra, esos estudios, somos un equipo de mucha gente, se habla en inglés y lo primero que dice Anne Teresa antes de empezar los ensayos es: «First rule: no emotions». Pero trabajamos con una ópera de Monteverdi, L’incoronazione de Poppea, que es todo lo contrario: el amor, el deseo, los celos, el poder, la venganza… todo lo mejor y todo lo peor del ser humano metido en una ópera barroca. Una música preciosa, con una potencia enorme. Y claro, todo eso se movió también durante el proceso de creación. En la vida real se desataron esas mismas pasiones, amores, celos y juegos de poder. Acabó siendo un proceso de creación muy intenso… y doloroso. Hay algo muy potente, estás ocho horas bailando y hay cosas que empiezan a brotar a partir de las ocho horas. Los materiales, las emociones, las construcciones, hay algo que tiene que ver con ese nivel de dedicación, de energía, de tiempo. Es muy bestia. Y todo eso hace que el trabajo se ponga en un sitio.

Aquí esto era impensable. ¿Cómo se puede pedir ese tipo compromiso a las creadoras de aquí cuando las condiciones en las que se trabaja no son así? ¿Quién puede dedicarse a crear ocho horas al día durante 6 meses? Ahora es incluso más complicado. Entonces, sí que fue una experiencia de profesionalización, de dedicación absoluta a un trabajo de creación. Pero también es verdad que en aquel momento cobrábamos lo mínimo para pagar un apartamento compartido y sobrevivir como bailarines españoles emigrados. Era todo muy precario y también fascinante, porque no existía ese mundo que existe hoy. Cuando años después fui al Kunsten Festival tuve la sensación de estar en el festival de Cannes de las artes escénicas: con la alfombra roja y los bailarines y coreógrafos eran estrellas. Hubiera podido seguir en Bruselas, pero Joaquim falleció. Regresé para el segundo periodo de gira de Ottone, viajando por toda Europa, y empezamos a trabajar en una nueva creación. Aparentemente todo iba bien, pero sentía la necesidad de volver a Barcelona, reencontrarme con mi casa, con la pérdida y todo lo que había dejado aquí. Cuando estábamos actuando en el Festival de Salzburg, vino Hugo De Greef del Kaaitheater para hacernos firmar el siguiente contrato con Rosas. Cuando les dije que antes de firmar quería acabar la gira y aprovechar el mes de vacaciones para pensar qué quería hacer con mi vida, ¡reaccionaron fatal! No me podía creer que no lo entendiesen. Y ahí dices: «Aquí os quedáis». Eso lo cuento porque, cuando volví a Barcelona, tenía muy claro que no quería desarrollar mi trayectoria como artista a cualquier precio. Llegué en ese estado de reencontrarme con mi vida. Venía de una experiencia de compañía grande en que algo deshumanizado me sacó fuera. Y cuando regresé Cesc, Àngels, Giovanni, Sabine y Alfonso ya habían empezado con sus compañías de danza, los veía agobiadísimos y me decía: «No, yo no voy a…».

Brutal 2022 ©Tristán Pérez-Martín

JL: ¿Cómo se dio el paso de tu experiencia como bailarín a organizar muestras, contextos de exhibición y a fundar estructuras artísticas?

OD: Estaba intentando volver a trabajar aquí, hice la gira de Belmonte con Gelabert-Azzopardi y después empecé a colaborar con María Muñoz y Pep Ramis. También había conocido a Carmelo Salazar y, casualidades de la vida, los dos entramos en una nueva creación de Malpelo. Llegó un momento en que aquello no funcionó. Dejamos la producción y nos encontramos los dos en el verano del 92, en plenas olimpiadas, tirados en Barcelona, sin trabajo. Nos pasamos meses trabajando de camarero mientras intentábamos conseguir horas de estudio para hacer nuestras cosas en danza. Después, en el postolímpico, montamos un proyecto en la calle: Dansa a la Plaça de les Olles, en el Born. En esa época era un barrio totalmente degradado, nada que ver con el actual. Conseguimos que el Ayuntamiento nos diese permiso y acceso de corriente para conectar un equipo de sonido y cuatro focos.

Era una programación de piezas cortas todos los lunes del mes de septiembre. Allí presentaron trabajos Alexis Eupierre, Ana Eulate, Carol Dilley, Javier de Frutos… la misma gente que estaba organizando la primera presentación de La Porta, que se hizo en octubre en Area. Coincidió que todos estábamos buscando la manera de generar contextos para que se pudiesen mostrar los trabajos y encontrarse con el público. Así empezó La Porta; y Carmelo y yo nos ofrecimos a ayudar, a montar el linóleo, a montar el bar, preparar bocatas… pronto pasamos ser parte de La Porta, por la que pasó y colaboró mucha otra gente. Teníamos claro que no bastaba con mostrar ‘mi’ trabajo, que era necesario abrir espacio para todas. Si no, no tendría sentido para nadie. Había el impulso claro de preguntarnos ¿cómo generamos una escena, cómo hacemos comunidad? Creo que esto fue lo que hizo que se moviesen tantas cosas.

JL: ¿Qué relaciones ves entre tu práctica artística como bailarín y tu trabajo como programador y gestor?

OD: En realidad, todo proviene de lo mismo: de esa pasión que te hace mover y dedicarte a la danza y a descubrir el cuerpo de otra manera. A preguntarte, ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué experiencias y saberes me ofrece? Y lo que eso abre es la base de todo. Lo demás son circunstancias. Lo que para mi es importante es aplicar y explorar esos conocimientos dentro de las relaciones artísticas, más allá del rol de autor o intérprete. El tema es que, en aquella época, no había conciencia de eso. En el 95 nos dieron el Premi Ciutat de Barcelona porque decían que La Porta había inventado un modelo de gestión innovador, no sé qué… y nos empezaron a llamar para dar clases en másteres de gestión cultural. Nos invitaban a dar una ponencia, como caso práctico, pero en realidad, íbamos a tomar notas, a empaparnos de todo (Risas).

Quizás sí, llega un momento en que te conviertes en eso, pero no éramos conscientes. Estas montando programaciones, aprendes a pedir subvenciones, contabilidad, comunicación y acabas diciendo: «Pues sí, nos dedicamos a la gestión». Pero para mí no hay una separación, el impulso es el mismo. Haces esto porque es una necesidad, resulta que se llama «gestión cultural» y acabas teniendo una etiqueta. Pero la verdad es que siempre me he considerado un bailarín. Toda la vida he bailado. Últimamente no mucho, pero ahora vuelvo a bailar. Es lo que mueve todo. Para mí está totalmente conectado: el modo como me relaciono con un artista en La Caldera viene del interés directo en la materia de trabajo, en los conocimientos que se generan en los procesos de investigación.

Càpsula de Creació en Cru #56 Mar García y Javi Soler ©Tristán Pérez-Martín

JL: En los últimos años, La Caldera apostó por una transversalidad de disciplinas y prácticas artísticas que conciben el cuerpo como material lingüístico. ¿Puedes comentar este aspecto de tu dirección artística?

OD: Los trabajos tienen que mostrarse, encontrarse con los públicos. Pero para mí, compartir una creación va mucho más allá del hecho de presentar un espectáculo. Después de muchos años en La Porta, se empezó a hablar de la noción de programación expandida. Fue como: «Ah, ese es el nombre de algo que llevamos tiempo haciendo». En realidad, programación expandida es generar un contexto para que los trabajos se vean. No solamente poner el escenario y que el público venga, pague la entrada y asista. Sino generar un entorno alrededor de una propuesta, una artista o programación, para que la gente pueda acceder con más facilidad a aspectos de la creación que, a menudo, no son tan explícitos en el resultado final. Siempre he sentido un interés especial por todo lo que se mueve, lo que se cuece y aparece durante los procesos de creación. Hay algo en los saberes, en las posibilidades sensibles, las políticas del cuerpo y relacionales que se despliegan en la investigación artística, que me fascina y me parece muy valioso. Siempre me ha interesado poner el foco ahí, sobre todo en La Caldera. Entender cómo podemos hacer que esos saberes sean transmisibles, accesibles para cualquier persona que pueda estar interesada. Esto ya implica transversalidad.

Más allá de la gente que ya está comprometida con una práctica artística, ha habido la preocupación de conectar el cuerpo y la práctica de la danza con otros ámbitos de creación y de conocimiento: las artes visuales, la creación sonora, la escritura, el pensamiento crítico o la filosofía. La cuestión es cómo tornar eso accesible a la ciudadanía. Es un enfoque muy diferente a hacer proyectos comunitarios para que la gente baile y tenga la experiencia de subirse a un escenario. Más bien se trata de hacer que cualquier persona pueda entrar en contacto con las prácticas corporales desde una experiencia sensible, que afecte su calidad de vida, su manera de sentir(se), de estar en el mundo y en relación con los otros. La danza ahí tiene una potencia que todavía está por revelar. Nosotras lo tenemos muy claro. Pero este tipo de retorno todavía no se entiende ni se pone en valor por parte de las personas responsables de las políticas culturales. Seguramente porque no es fácil determinar el valor económico, porque son actividades y trabajos que no acaban de encajar en las leyes del mercado. Pero no por ello debemos dejar de reclamar recursos públicos que sustenten estas prácticas.

JL: Habéis logrado generar ambientes favorables para las muestras de trabajos en proceso, generalmente creaciones inacabadas o piezas de investigación. No es sencillo acceder a materiales a menudo frágiles, o al margen del circuito comercial. ¿Cómo habéis trabajado para crear esos contextos?

OD: Por un lado están las Cápsulas de Creación en Crudo, donde las artistas residentes de la Caldera pueden compartir, si quieren, el momento del proceso en el que se encuentran de manera totalmente informal. Son muestras gratuitas, donde al final siempre ofrecemos un vino y pica-pica para que la gente se quede y se genere un diálogo con las artistas. Al principio venían dos personas, siete, doce como mucho. Ahora cuando hay una cápsula vienen 50, 60, 80 personas… de alguna manera se ha convertido en una programación paralela. Hasta el punto que en Corpografíes#8, la última programación que he organizado en La Caldera, las cápsulas están integradas, igual que las otras presentaciones de piezas acabadas, talleres o encuentros. Algunas actividades son gratuitas y otras no. Pero más allá de eso, comparten ese interés por los saberes del cuerpo, por difundir los universos de las artistas y por cómo se genera el contexto. Eso nos ha llevado a experimentar con diferentes marcos y formatos, buscando crear las condiciones que hacen posible que la gente se encuentre y comparta sus prácticas. Hay una cosa muy clara: es necesario construir espacios de confianza para que las creadoras se permitan exponer sus trabajos, sin saber todavía muy bien que van a mostrar. Son momentos de mucha fragilidad, pero también están cargados de potencia. En ese compartir lo que no sabemos, lo que quizás solamente empiezo a imaginar, aprendemos y descubrimos juntas cosas que difícilmente son accesibles cuando estamos solas trabajando en el estudio. Es muy complejo y delicado, pero ocurre, se llega.

Brutal 2022 ©Tristán Pérez-Martín

JL: ¿Cómo?

OD: Hay muchas maneras, por ejemplo, durante el segundo Brut Nature, surgió la pregunta: « ¿Cómo sería un centro de creación que funcionase como el Brut durante todo el año?». Desconfío bastante de los métodos fijos, cuando ya sabes cómo algo se hace y lo repites, hay cosas que se desactivan. Así que empezamos a preguntarnos si sería posible extraer ciertas experiencias y estrategias del Brut Nature¹ que pudiésemos aplicar al funcionamiento regular de La Caldera. Y nos pusimos a probar. No es tan inocente, hay cosas que sabes que funcionan o ayudan. A menudo son cuestiones aparentemente muy sencillas, pero hay que tenerlas en cuenta, cuidarlas. Una de ellas sería desactivar el máximo posible las expectativas: ponerse a trabajar para que ‘algo’ ocurra, pero sin tener una idea preconcebida de lo que es ese ‘algo’. Se trata más bien de crear hueco, abrir espacio para que lo que tenga que pasar suceda.

De repente, durante la pandemia, todo esto se pudo poner en práctica en el proyecto ARAR², que se expandió temporalmente a lo largo de nueve meses. Esta experiencia nos llevó al Brutal³, donde invitamos un colectivo de artistas a pensar, a compartir prácticas e intereses, para entender qué puntos de intersección existían entre el trabajo de unas y otras. A partir de esos puntos de interés, diseñamos y produjimos conjuntamente todo el programa de actividades de La Caldera en 2022. La única condición era que todo lo que se generase tenía que ser compartible y público. Esto nos llevó a buscar estrategias diversas para abrir los procesos, las investigaciones y las prácticas sensibles a la gente, incluso nos inventamos una publicación especial, la Poro Estratosférica, para comunicar todo lo que estaba pasando en el Brutal. La premisa inicial fue: «Hagamos lo que hagamos, tiene que ser abierto y transitable por cualquier persona que se quiera acercar», eso desmontó la idea de público como espectador.

La invitación era a atravesar una experiencia con nosotras, desde y con su propio cuerpo. Y todo el Brutal era gratuito: «¡Que venga quien quiera!». Accesibilidad cultural. También sirvió para mover el tipo de relación y expectativas que se generan cuando se paga una entrada. Nos sentíamos más tranquilas a la hora de probar y proponer las actividades. Y pasaron cosas maravillosas. En el Brutal constatamos que cualquier persona puede transitar prácticas sensibles de alta intensidad sin problemas, cada una desde sus capacidades. Si algo te supera pues te vas, o te quedas observando. Ocurrió en alguna ocasión. Me acuerdo de una mujer que había venido varias veces y, en una de las prácticas que duró cuatro horas, me dio un abrazo y dijo: «Gracias, pero no puedo más». Había muchas capas y se movían muchas cosas, a niveles muy íntimos, y sin evadir nuestra responsabilidad, cada una supo gestionarse según sus propios límites.

(Des)comunal – festa de dia ©Tristán Pérez-Martín

Durante tres meses se pusieron en juego muchas prácticas de diferentes artistas. La mayoría de las veces no teníamos un guión previo de lo que iba a pasar, pero teníamos puntos de referencia claros. En este sentido nos resultó muy útil la aportación de Esther Rodríguez-Barbero, que entonces estaba estudiando para sacarse el título de patrona de barcos: la carta de navegación. Como no sabíamos dónde nos iba a llevar el viaje, dibujábamos una carta de navegación de cada propuesta para orientarnos, no perdernos y facilitar la travesía a la gente que se iba a venir de aventura con nosotras. Estas cartas de navegación nos permitían organizar materiales, entornos físicos, conceptos, lecturas de textos, momentos de pausa y algo de comida, como si fuesen territorios, costas o islas que queríamos visitar, atendiendo al tiempo de cada cosa, a las corrientes, con sus boyas y faros. ¡Y funcionó muy bien! Es muy potente, porque lo que se está compartiendo son herramientas para supervivir. No sobrevivir, sino supervivir: vivir con deseo y dignidad. Sirve para reactivar capacidades vitales y de movimiento a nivel sensible. Como sociedad tenemos muchas cosas que sanar. Y en las prácticas corporales desarrolladas desde una cierta sensibilidad, abrimos eso que llamamos real. Frente al típico: «La realidad es la que hay», las artistas aportan otras visiones. Claro, para hacerlas reales antes hay que imaginarlas. Todo eso abre espacios en lo posible que, hasta ese momento, eran imposibles.

JL: Al finalizar esta etapa en La Caldera presentas Ánima, un solo tuyo del 2013. ¿Por qué esta elección?

OD: En realidad no es un solo, ni una pieza… En el mismo momento que estaba cerrando la programación de Corpografíes#8, estaba decidiendo no presentarme a la segunda fase de la selección de dirección artística de La Caldera. Entonces pensaba: «¿Y si en enero del 2024 no estás en La Cadera?». Empezaba a imaginar cosas que podría hacer y mi cuerpo decía: «¡Ah! ¡Qué bien!». Nunca me hubiera programado a mí mismo si hubiese tenido la intención de volverme a presentar, pero me dije: «Pues, si no sigo, me gustaría bailarme La Caldera». Me parece un gesto de devolución hermoso. Porque, si vengo del cuerpo y he estado durante todos estos años acompañando a todas esas artistas, ahora me pongo del otro lado.

Tengo algunas horas de trabajo para preparar algo que compartiré. De repente me siento como un artista residente. Estoy revisitando Ánima, lo último que hice hace diez años. Ahora mismo un montón de cosas me reconectan con aquel momento. Entonces había dejado La Porta, ahora me voy de La Caldera. Cuando en 2013 me invitaron a hacer algo en el Teatro Ensalle de Vigo, me dije: «Ponte con el cuerpo, que llevas años sin hacerlo». En aquel momento trabajé sobre la idea de precipicio, tenía la sensación de que me iba a dar una hostia. Ahora ya no tengo la misma sensación, no siento ansiedad. Es un apunte sin pretensiones, tampoco las tenía entonces. Ahora también, pongo el cuerpo, me bailo encima. Y ciao, pescao. También hay algo de celebratorio: soy bailarín, es mi forma de despedirme.

(Des)comunal ©Tristan Perez-Martin

JL: Después de estos siete años en La Caldera, particularmente, ¿qué es lo que más te resuena?

OD: Muchas cosas, pero sobre todo mucha vida. La vitalidad. Con las artistas no he dejado de aprender, todo el tiempo descubrimientos, como cuando alguien te hace ver algo de otra manera, cómo eso te desplaza. Y te hace sentir vivo. Durante años, decían: «¿Cómo cambiar el punto de vista? ¿Y si miras desde arriba para ver adentro?». Últimamente pienso que eso no sirve de nada (Risas). Bueno, hay que mirar las cosas de muchos ángulos. Pero ahora creo que no es solo una cuestión de perspectiva, sino de cómo estar en el mirar. Hay otros modos de estar viendo, y eso implica que te tienes que desplazar interiormente, abrirte a otros espacios de percepción. Para mí ahí está el trabajo realmente importante de las artistas.

Otra cosa muy bonita de estos siete años tiene que ver con el encuentro, con el valor y el cuidado de las relaciones, los diálogos. No solamente con las artistas, sino colectivamente. Constatar, a través de la vivencia, que hay muchas cosas que no sabemos. Y de ese no saber -cuando es compartido con más gente- surgen conocimientos a los que individualmente no llegarías. Son espacios que desvelan saberes en común. No sobre lo que ya conocemos, sino en relación a lo que todavía no sabemos, pero nos increpa y compartimos. Si se crean ambientes de confianza, de tránsito cómodo, en ese espacio común aparece todo lo relacional: me mezclo contigo, te pones conmigo, nos ponemos unos con los otros, y de ahí…

JL: Y ahora, Oscar, ¿qué planes tienes para el futuro?

OD: Muchas ganas de pasar más tiempo con mi padre en el pueblo, está muy mayor. Ahora o nunca. También creo que necesito descansar, tomar un poco de distancia, coger perspectiva. Seguramente viajar con Petros, mi compañero, es su gran pasión. Pero, más allá de eso… Este sitio es maravilloso (La Caldera). Decidir no seguir no fue fácil, porque en nuestro país no hay casi ningún otro lugar donde se pueda hacer lo que hemos hecho y de la manera que lo hicimos. Y de repente, ¿no voy a tener dinero? ¿Me voy a morir de asco? Pues mira, no lo sé. Si algo me preocupa realmente, es no dejarme atrapar por el miedo. Es increíble la manipulación constante de nuestras vidas a través del miedo. Sí, te vas a morir, ¿sabes? En ese sentido, el SIDA fue muy importante. Estaba muy cerca, estaban muriendo todos los compañeros. Teníamos mucho miedo. Y cuando de repente estábamos viviendo el COVID, yo flipaba. De verdad, ¿no hemos aprendido nada como sociedad? ¿De todo el dolor, de todo aquel sufrimiento y todas aquellas muertes, no hemos aprendido nada? En el fondo, mucho de lo que nos pasa tiene que ver con el miedo a la muerte. Porque el dolor y el sufrimiento es el mismo, viene pasando desde siempre y, lamentablemente, no parece que vaya a cesar. Hasta hace nada era Ucrania (que sigue, aunque ya no se habla), ahora mismo el horror en Gaza… que vienen los fascistas, están por todas partes, en realidad nunca se fueron… Estamos sometidos a esa gestión descarada del miedo. En un momento me dije: «¡¿Vas a tomar la decisión de qué hacer con tu vida condicionado por el miedo?!» . Hay que escuchar ese aliento. ¿Que qué voy a hacer? De momento me bailo en La Caldera el día 28. Es algo que me apetece mucho y está resultando una aventura bien hermosa.

João Lima

¹ Brut Nature es un dispositivo que pone en relación a una parte de los creadores acogidos en residencia en La Caldera. Durante dos semanas ocupan La Caldera para seguir elaborando sus proyectos individuales pero también, y sobre todo, para adentrarse y dejarse intoxicar por los universos creativos de los demás.

² Arar: Hacer del ahora (ara, en catalán) verbo de acción. Son las propuestas de nuestras cómplices para la celebración de los 25 años de La Caldera. Un mes de mayo que teníamos que dedicar a estar juntas imaginando y practicando otras maneras de compartir el tiempo y que ha sido atravesado por el ahora que estamos viviendo

³ Brutal: ¿Y si los contextos para compartir prácticas artísticas ocupan el centro de nuestras actividades? ¿Y si pasamos de diseñar los contenidos a posibilitar espacios de encuentro y diálogo desde donde emerjan los contenidos de La Caldera? ¿Y si las prácticas artísticas son prácticas sensibles que van más allá del contexto artístico?