Mucho queda todavía por contar de Domingo, aquí continúo, intentaré ser breve.

Pulfiki Pulkiki, Amaia Urra

Foto: Amaia Urra

El último trabajo de Amaia Urra es un recital de canciones compuestas en el mercado, o inspiradas en experiencias vividas en el mercado, como la de esperar que te llegue la vez mientras repasas la lista mental que pensaste para la charcutería. Una pieza que, al igual que otros trabajos de la artista, parte de la acción de nombrar las cosas para luego, en este caso, avanzar hacia la deconstrucción y reorganización de esta acción. En una pantalla se suceden fotos de fruterías, charcuterías, pescaderías, o carnicerías, a un lado Amaia Urra canta palabras inventadas. De a poco nos damos cuenta de que esas palabras están compuestas por fragmentos de los nombres de los productos que se ven en la imagen. Las sílabas se mezclan articulando neologismos que designan a vegetales híbridos, frutas imaginarias que son el cruce de muchas frutas, embutidos mixtos y especies marinas desconocidas. Cada vez que entendemos cuál es el principio que rige la composición de palabras este cambia ligeramente y la lectura que se hace de la imagen se distorsiona, gira. Conforme avanza la performance Amaia pasa de nombrar a los objetos que ocupan el primer plano de la imagen a nombrar a los que aparecen en el fondo, en la periferia. La palabra comienza a operar como un zoom, como una herramienta que perfora la bidimensionalidad de la imagen y le da profundidad. Este acto, sumado a la ausencia de personas en las fotos, pone a interactuar a los objetos retratados de maneras inesperadas, los carga de personalidad y vuelve repentinamente misteriosos los espacios que habitamos diariamente.

Imagen escena, Andrea Soto Calderón

Imagen escena es el nombre de una conferencia que impartió la filósofa Andrea Soto Calderón, postulando una forma de entender la escena como “un estado de las cosas, un recorte de un espacio-tiempo de trabajo que tiene la capacidad de crear condiciones de posibilidad para que un encuentro suceda”. La charla duró poco menos de una hora, pero fue densa y estimulante, y sentó las bases de un territorio desde el que pensar los trabajos que formaban la programación del festival.

Para dar una idea de lo que fue la ponencia reproduzco aquí, a modo de apunte y sin más contexto que el de estas palabras, algunas de las notas que tomé, citas aproximadas de las palabras de la filósofa:

- El simulacro no implica oposición a lo real. ® No es necesario escoger entre el hecho y el artificio, es posible y hasta recomendable trabajar en la sombra que proyecta esa dicotomía.

- No todas las imágenes contribuyen a estrechar la relación con la realidad. Las imágenes estandarizadas nos alejan de ella.

- Las apariencias necesitan ser producidas para incorporarse a una posibilidad de vida. No es lo que existe lo que necesita de nosotros, si no lo que debería existir, lo que podría existir.

- Incluso lo que consideramos más profundo se abre y se despliega en lo más superficial: el alma también está en la cara.

- Cada época imagina la siguiente. Quizá haya que pensar en por qué ahora no estamos siendo capaces de hacerlo.

Foco y Tramas, Juan Domínguez

Dentro del festival Domingo sucedieron también algunas actividades pertenecientes al ciclo Foco, un programa con el que la Casa Encendida profundiza en el trabajo de artistas que influyeron en la trayectoria de la institución. Este año Foco se centra en Juan Domínguez, La intimidad es el lugar es el nombre que recibió la charla que mantuvieron este y la escritora Giulia Palladini sobre el trabajo del artista. La conversación giró principalmente en torno a la forma particular en que el trabajo de Juan Domínguez se relaciona con el público, convirtiéndolo en agente activo, y de cómo esta relación es el vehículo que conduce a otra de las características importantes de la trayectoria del coreógrafo: el empleo de la ficción como herramienta para modificar la realidad o para construir realidades nuevas.

Otra actividad que componía el ciclo Foco y que fue incluida en la programación de Domingo fue Tramas, un ciclo de cine comisariado por Juan Domínguez y compuesto por cuatro películas que proponen formas específicas y extraordinarias de percibir la realidad. Aquí pudimos ver ruido ê (the film), de Silvia Zayas, una película sobre el ruido, el mar y las rayas eléctricas Torpedo torpedo que procura desarmar toda lógica narrativa cada vez que la sucesión de escenas parece estar a punto de comenzar a hilar una historia; What Looks at Me Surroundings Me, de Alejandra Pombo Su, un intento de acercarse a la experiencia animal del mundo abandonando la identidad humana; Mariachi 17, de La Ribot, un travelling de veinticinco minutos que nos permite imaginar cómo percibe el espacio y a los objetos con los que interactúa un cuerpo que ejecuta una coreografía; y Los barrocos, una película de principios de siglo, de Juan Domínguez y María Jerez, en la que creando situaciones para, acto seguido, desmoronarlas y proponer otras nuevas, se procura romper la linealidad temporal de un plano secuencia.

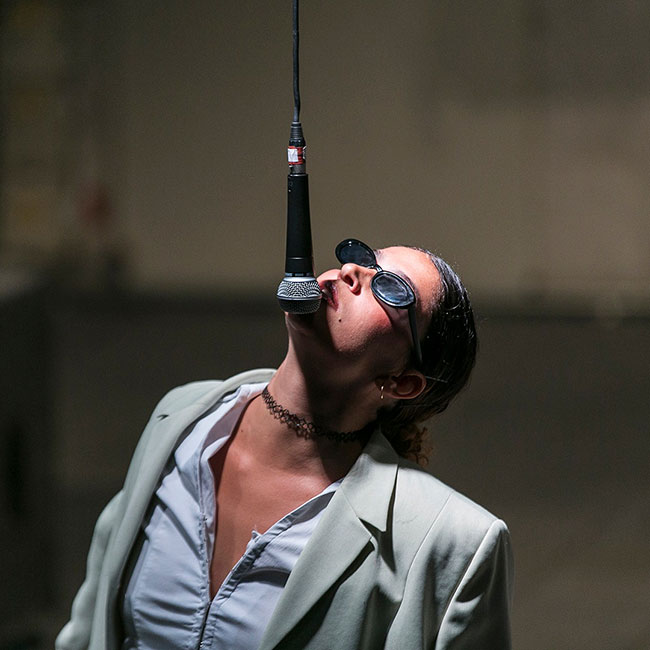

BIGGIE DRIFT, Marga Alfeirão

Foto: La Casa Encendida / Estudio Perplejo

El primer sábado del festival se cerró con el estreno del tercer trabajo de la bailarina y coreógrafa portuguesa Marga Alfeirão, quien a través de la danza explora la intimidad y sexualidad femeninas. En la pieza que trajo a Domingo Marga se pregunta por la sexualidad del rapero The Notorious B.I.G., fallecido en 1997 a los veinticuatro años.

En este trabajo se distinguen tres partes. Cuando entramos en la sala encontramos a la intérprete de pie, esperando. Lleva gafas negras y viste un traje casi blanco. Una vez que el público se ha acomodado comienza a deambular por el espacio mirándolo, provocándolo. Su actitud es altiva, chula, todo el tiempo parece a punto de hablar, pero, de momento, no lo hace. En silencio explora la performatividad de una masculinidad exacerbada que se manifiesta en una serie de gestos codificados.

Durante la segunda parte de la pieza Marga desempeña el papel de un MC que pone a su público a repetir consignas que van desde el nombre del rapero hasta la palabra colonialismo (colonialism, coreábamos en inglés), pasando por una mención a Palestina. En este gesto me pareció entrever una referencia a la relación entre el artista y su público que contrastaba con la que habíamos visto en el espectáculo de María Luisa Alfonso. Aquí, más que una relación de explotación mutua, parecía querer retratarse un vínculo en el que el artista tiene casi todo el poder y control sobre su audiencia, y procura ejercerlo de manera evidente.

Por último la tercera parte de la pieza consistió en la repetición de una secuencia de movimientos que evocaba un accidente automovilístico, haciendo referencia, quizá, al final violento y súbito que encontró Notorious B.I.G. en el interior de un coche (aunque este no se haya debido a una colisión, sino a un disparo) en el punto más alto del ascenso veloz que había tenido su carrera.

HET LAM GODS. Primera parte: La Pastora. ‘Idilio’, Victoria Aime

Foto: Virginia Rota

HET LAM GODS es un proyecto escénico de la creadora Victoria Aime junto a su compañía El temblor. La pieza que pudimos ver en Domingo, Idilio, es el segundo capítulo de la primera parte, La Pastora.

El Voyager Golden Record, es un disco bañado en oro que la NASA envió al espacio en el interior de las sondas espaciales Voyager en 1977. El disco contiene una serie de archivos sonoros que en opinión de la agencia espacial de Estados Unidos resumen la experiencia terrestre. La pastora que protagoniza la pieza de Aime es un ente extraterrestre incorpóreo que en su trayectoria cósmica se cruza con el Voyager Golden Record y decide visitar nuestro planeta (como curiosidad señalaré que una de las canciones grabadas en ese disco titulado Sonidos de la tierra, es El Cascabel, de Lorenzo Barcelata, un huapango veracruzano que días antes habíamos escuchado en voz de Luisa Fernanda Alfonso en su trabajo Masterpiece).

Al atravesar la atmósfera este ser interestelar se materializa en seis entidades antropomorfas que intentarán comunicarse con el mundo al que han llegado utilizando los conocimientos que han adquirido examinando el contenido de las sondas espaciales. Esto se cuenta en El aterrizaje, primer capítulo de La Pastora, que se estrenó en 2021 en el festival Surge Madrid.

Domingo trae la continuación de esta historia, en Idilio los seis seres que habían aterrizado en Madrid se han fusionado en uno: La Pastora, y han comenzado un viaje con escala en Gante. Aquí la protagonista visita la catedral de San Bavón y se enamora del Cordero Místico, figura central del Políptico de Gante, un retablo de doce piezas pintado por los hermanos Van Eyck a principios del siglo XV. Pastora y cordero vivirán un romance que, al acabar, dejará a la primera desolada y en posición de experimentar en carne propia emociones humanas como la desesperación, la soledad o la estupidez (que no sé si cuenta como emoción).

El trabajo de Aime, de gran potencia visual, es fuertemente simbólico y se articula sobre la base de un ritmo lento, a veces repetitivo, que dilata los tiempos y nos permite permanecer suspendidos en el estado intermedio de las acciones, en el momento que se despliega entre un gesto y el siguiente. En escena las imágenes se componen con precisión y cuidado pictóricos, pero, a la vez, con un número reducido de objetos, como si sólo se nos ofrecieran los elementos principales de la composición visual, y se dejaran voluntariamente huecos para que imaginemos el resto del cuadro. Las palabras se convierten en ruidos guturales o se repiten hasta perder el sentido. En general, todo lo que ocurre en escena (incluyendo la dinámica con la que se establece el diálogo entre La Pastora y el Guardián del Retablo) nos coloca en un lugar de extrañamiento frente a nuestra propia conducta. Nos hace cuestionarnos desde la razón por la que asociamos determinadas reacciones físicas a cada sentimiento hasta la manera en que construimos símbolos y nos relacionamos con ellos.

Senza Titolo, Annamaria Ajmone

Foto: La Casa Encendida / Estudio Perplejo

La creadora, bailarina y coreógrafa italiana Annamaria Ajmone presentó Senza Tïtolo, performance que forma parte de Archipiélago, un proyecto coreográfico de largo plazo que se articula en acciones pensadas para espacios no teatrales.

La premisa de Senza Titolo es no modificar el espacio en el que va a suceder la pieza, es decir, reaccionar a las características preexistentes de este sin introducir en él ningún elemento escénico que enmarque el trabajo.

Al patio casi vacío de La Casa Encendida sale Annamaria para encontrarse con el público y responder a su presencia de formas que surgen espontáneamente, que no han sido estipuladas de antemano. La situación externa determina el movimiento, el espacio sonoro viene dado por lo que sucede en el lugar. La configuración del espacio escénico es la que generan los asistentes al distribuirse por el patio. Con esa disposición intenta interactuar la coreógrafa, trabajando sobre la tensión de tener que buscar confianza en la situación externa. Igual que sucedió con la pieza de Candela Capitán, durante este trabajo el público tampoco recogió la invitación al movimiento, a deambular por el espacio o a olvidar la presencia de una bailarina sino que, durante toda la pieza, permaneció atento, de pie o sentado, formando un círculo. La quietud solo se rompió cuando la performer colocó su cuerpo en estrecho contacto con algunas personas del público, intentando forzar suavemente la permeabilidad del espacio de observación.

La pieza acabó cuando sonó una alarma en el teléfono de Annamaria, así se evita el impulso de buscar un final o de intentar producir una conclusión desde lo coreográfico. Por su naturaleza este trabajo funciona de manera muy distinta cada vez que se hace: no se trata de trabajar alrededor de un tema sino de idear una forma de trabajar que permita que este surja del lugar que lo acoge y de las personas que lo presencian. En La Casa Encendida, quizá por lo estático del público y por la forma en que Annamaría buscó la fricción con este, sentí la pieza como una exploración del vínculo entre la otredad y el placer, o de la necesidad que tenemos del otro para la construcción y realización del placer, entendiendo este como posibilidad de encontrar un lugar seguro en el que proceder al despliegue de todo.

Al final de la performance, Annamaria nos pidió que le concediéramos unos minutos para leernos un manifiesto firmado por trabajadores de la cultura italiana, hablando del deterioro del ámbito cultural en ese país y de la precariedad extrema a la que artistas e instituciones se ven cada vez más relegados. Para mí este fue el momento más triste del festival.

Hidebehind, Josefa Pereira

Foto: La Casa Encendida / Estudio Perplejo

Hidebehind es una de las tres partes que componen Bestiário Pink, un tríptico con el que la coreógrafa y performer brasileña Josefa Pereira explora una serie de dicotomías conceptuales a partir del trabajo con un cuerpo diseccionado en distintos ejes (adelante-atrás, izquierda-derecha, arriba-abajo).

En el folclore de los Estados Unidos Hidebehind es el nombre de una criatura que habita los bosques y hace desaparecer a los leñadores. La característica principal de este demonio es su habilidad para el escondite: sientes que lo tienes detrás, pero, cuando te das la vuelta, ya se ha ocultado.

Para esta performance el público se dispone en un círculo dentro del cual Josefa camina, describiendo otro círculo, a un ritmo regular. La mitad dorsal de la intérprete está teñida de rosa fosforescente. Durante toda la pieza Josefa camina hacia atrás marcando los pasos a un ritmo regular, generando una atmósfera hipnótica y de cierto extrañamiento, como si fuera una película que se está rebobinando lentamente.

En la zona en la que se encuentran Paraguay, Brasil y Argentina se habla de un ser llamado Curupira, un habitante de la selva que atrae a algunas personas y se las lleva para siempre. El Curupira tiene los pies al revés: los talones hacia adelante y los dedos hacia atrás, por eso es muy difícil seguir el rastro de sus huellas.

A medida que da vueltas, el cuerpo de Josefa se transforma y deambula por el terreno que media entre lo humano y lo monstruoso. La luz cambia, al volverse negra solo nos deja ver la mitad rosa del cuerpo que gira entre nosotros: el monstruo. Luego la luz se vuelve roja y la pintura se hace invisible, el cuerpo, hacia el final, vuelve a ser uno, completamente humano. Pero sabemos que esta metamorfosis es solo momentánea, que por mucho que no lo veamos el monstruo sigue ahí, escondido.

El festival cerró el sábado 8 de junio con dos performances musicales:

STX-Courtyard Rosebush, de Estanis Comella, artista sonoro que en esta ocasión trabajó sobre materiales de archivo propio, textos e imágenes, para, a partir de ellos, improvisar una composición coreográfica.

Fuje, de Sara Pérsico, artista sonora, vocalista y DJ italiana que estrenaba su último trabajo, una composición producida a partir de canciones tradicionales napolitanas que tienen la guerra como tema central.

Y eso fue todo Domingo 2024, poco más me queda por decir, excepto, claro, que ojalá vuelva el año que viene.

María Cecilia Guelfi